Medrano mata y se atrinchera. Los secuestradores matan y quedan al descubierto

CUARTA ENTREGA. Los Regalado Dueñas estaban dispuestos a pagar. El lunes 15, justo cuando se vencía el plazo fijado, faltando unos 10 minutos para la una de la tarde sonó el teléfono. “Anote las siguientes instrucciones y confirme que entiende cada detalle”, dijo la voz.

El general Medrano salió furioso de Casa Presidencial. Abordó su auto y se enrumbó hacia la colonia Escalón en busca de Luis Salcedo Gallegos. Según su declaración judicial, frente a la casa de su amigo vio una camioneta aparcada en cuyo interior estaban tres hombres que le parecieron sospechosos.

Medrano ya daba por descontado que esa noche intentarían asesinarlo. Puso las luces altas de su auto, y pistola en mano les gritó que se identificaran. Uno de los hombres salió de la camioneta y le dijo que eran detectives de la Policía Nacional, y que estaban persiguiendo a unos ladrones detectados en la zona.

Medrano, que ya le apuntaba con su pistola, le ordenó que se acercara despacio, con las manos en alto, y que le entregara su identificación. En eso se escuchó un disparo. El hombre cayó abatido en medio de la calle. Un vigilante nocturno que vio la escena aseguró después que fue el general quien disparó. Los acompañantes del herido, que murió momentos después, se dieron a la fuga.

Eran las 11 de la noche cuando Medrano llegó a su casa de la colonia Buenos Aires. Marcó el teléfono 21 80 20, que era el directo del presidente Sánchez Hernández. Nadie respondió. Medrano hizo otras llamadas. Varios amigos le aseguraron que el gobierno había librado órdenes de captura contra él y Luis Salcedo Gallegos, acusados del secuestro de Ernesto Regalado Dueñas, y de encabezar una conspiración encaminada a un golpe de estado.

Cuando su asistente llegó alarmado a informarle que una gran cantidad de hombres armados rodeaban la residencia, él ya había preparado y distribuido en varios puntos su propio arsenal de guerra y se aprestaba a la batalla.

Armado con granadas de fragmentación y una subametralladora MP 5 además de su Colt 45, parapetado detrás de un muro, Medrano se fue haciendo un cuadro de su situación: estaba rodeado por un contingente policial. Sabía que no era posible una ruptura exitosa del cerco. Pero también sabía que sus adversarios conocían su osadía, capaz de intentar en plan suicida la resistencia o el escape a costa de mucha sangre y demasiado escándalo político.

De pronto, al filo de la medianoche, se escucharon varios disparos en la colonia Buenos Aires, en las inmediaciones de la casa del general Medrano. Luego hubo silencio.

En ese momento sonó el teléfono del ministro de Defensa, general Fidel Torres. “Me están cercando. Yo estoy armado y no respondo por lo que pase aquí”, le dijo Medrano. “Entrégate y lo arreglemos todo de otra manera”, le respondió Torres, agregando que enviaría al coronel Ricardo Arango para que negociaran.

“Mi general, aquí le habla Arango. Salga desarmado, le garantizo que no habrá problemas”, gritó el coronel desde la calle momentos después. “Espera ahí hasta que amanezca y que venga un juez. Cualquier otra cosa que intentes va a tener mi respuesta”, replicó Medrano.

Hubo un silencio larguísimo. “Bueno, yo ya hice lo que pude, mi general. Si usted no se entrega aténgase a las consecuencias. Bien sabe que no estoy haciendo más que cumplir las órdenes que he recibido”, volvió a gritar Arango.

Mientras tanto, por la calle Gabriela Mistral se aproximaba un camión repleto de policías equipados con caretas antigás y lanzagranadas. Y ya se sabe que la Sección Química de la policía no sale de madrugada sólo para dar un paseo precisamente.

En esos mismos momentos, en otros puntos de la ciudad, varios jóvenes universitarios también estaban en vela, tensos, armados y esperando un asalto militar de un momento a otro.

El teniente Roberto d’Aubuisson tampoco dormía. Revisaba fichas de sospechosos y cruzaba datos en una labor que se parecía al armado de un rompecabezas, mientras esperaba los informes de los agentes que el sargento Castillo había desplegado por toda la ciudad.

Los secuestradores

Entre la una y las dos de la madrugada, mientras el general Medrano continuaba cercado en su casa, Alejandro Rivas Mira, el de los lentes de miope con gruesa montura negra de carey, recibió varias llamadas telefónicas en la Quinta Belvedere, ubicada en Los Planes de Renderos, en las afueras de San Salvador. Le informaban de una balacera y de un inusual movimiento militar en las calles capitalinas.

Luego de escuchar los informes y de pedir más detalles, Rivas Mira llamó a su vez al número 21 68 38, que correspondía a la casa número 219 de la calle Granada de la colonia La Providencia, de San Salvador, y dijo que en ese mismo momento salía hacia allá.

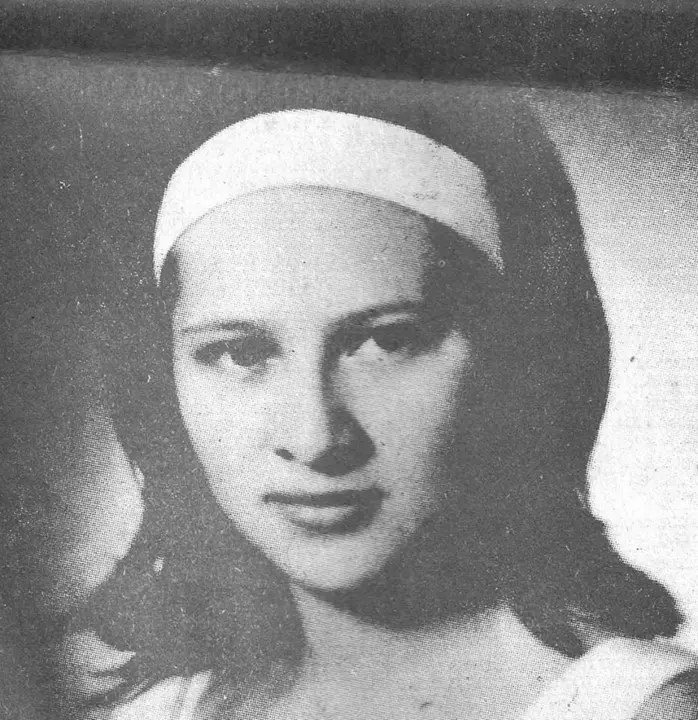

Acompañado de una guapa joven rubia que no se llamaba Miriam Interiano sino Luisa Castillo, salió a toda máquina en un Volvo celeste. Ya en la casa de la colonia La Providencia, donde estaba Lil Milagro Ramírez, Carlos Menjivar y Ricardo Sol Arriaza, Rivas Mira organizó un dispositivo de vigilancia y retirada ante un posible asalto policial.

Luego, en una de las habitaciones interiores, abrió una tapa de madera que estaba en el piso, disimulada bajo una alfombra, y que conducía a un sótano improvisado. Ahí, tumbado en una colchoneta, amarrado de las manos y con los ojos vendados, estaba un hombre. Era Ernesto Regalado Dueñas.

Pasaron dos, tres y cuatro horas, y no hubo ningún signo concreto de alguna aproximación policial a la casa. Ninguno de los ahí presentes sabía que esa misma madrugada y a no mucha distancia, en la colonia Buenos Aires, el general Medrano se entregaba voluntariamente al juez que él mismo había solicitado, y ante quien rindió su declaración judicial.

A esas alturas, el sargento Castillo ya tenía algunas piezas claves del rompecabezas, pero el teniente d’Aubuisson insistía en que esas piezas estaban mezcladas con otras que nada o muy poco tenían que ver con la investigación. Era importante no precipitarse. Había que vigilar a los sospechosos, y esperar a que los seguimientos indicaran el lugar donde estaba el secuestrado. Un paso en falso pondría en riesgo la vida de Ernesto Regalado Dueñas.

En la tarde del mismo día del secuestro, un joven desconocido tocó el timbre de la residencia particular del gerente de los negocios de la familia Regalado Dueñas, el ingeniero Orellana Gamero, y entregó a la trabajadora doméstica un sobre rotulado a mano con la palabra URGENTE.

Era otra nota de los secuestradores. Reiteraban la cantidad exigida como rescate, establecían un plazo perentorio de cinco días para pagarlo en efectivo, so pena de ejecutar al cautivo. También advertían que se comunicarían de nuevo para dar instrucciones precisas sobre la forma de entrega del dinero.

Los Regalado Dueñas estaban dispuestos a pagar. El lunes 15, justo cuando se vencía el plazo fijado, faltando unos 10 minutos para la una de la tarde sonó el teléfono en la residencia de Orellana Gamero. “Anote las siguientes instrucciones y confirme que entiende cada detalle”, dijo la voz.

Los servicios secretos de los diversos cuerpos policiales, que ya sin el control centralizado de Medrano habían quedado descoordinados, se habían involucrado en la investigación operando cada uno por su lado. Los teléfonos de los Regalado Dueñas y su entorno habían sido intervenidos, pero todas las secciones de investigación tenían acceso a la escucha.

En un craso error de principiante, el secuestrador dictaba una larga lista de instrucciones, con tantos y tan complicados detalles, que obligaban a prolongar el diálogo con preguntas, explicaciones, repreguntas y nuevas explicaciones. La llamada fue rastreada: provenía de un teléfono público ubicado frente al edificio H de los edificios multifamiliares de la colonia Málaga.

El equipo del sargento Castillo, que era la sección especial de la Guardia Nacional, había diseñado un operativo para esa eventualidad. Su prioridad no era la captura sino el seguimiento que pudiera llevarlo hasta la guarida de los secuestradores. Ese dispositivo se activó de inmediato.

Los agentes encubiertos comenzaron a desplazarse desde diversos puntos hacia la colonia Málaga. Pero fue inútil. En la Policía Nacional también habían copiado la llamada. Averiguaron rápidamente que, en la zona de origen de la misma, se encontraba patrullando en una motocicleta el cabo Santiago Díaz.

No está claro cuál fue la orden que recibió el cabo Díaz, pero lo que hizo fue un error: se dirigió al sitio indicado él solo, se acercó directamente al hombre que aún hablaba por teléfono, lo inmovilizó y procedió a esposarlo.

De manera simultánea, un joven armado bajó de un auto blanco, marca Toyota, que estaba aparcado frente al lugar, se aproximó al cabo por la espalda y sin mediar palabras le disparó varias veces. Santiago Díaz cayó muerto. El esposado y su cómplice, que usaba lentes de miope con gruesa montura negra de carey, se dieron a la fuga.

La escena fue presenciada por varias personas que pasaban por el sitio, entre ellas doña Concepción Pineda Grande, quien además anotó el número de placa del Toyota blanco: 18848, el cual dio a la policía. Los hechos se precipitarían desde ese momento.

El sargento Castillo averiguó pronto que el Toyota blanco pertenecía a Jorge Cáceres Prendes, un estudiante de leyes que ejercía como secretario general del sector juvenil del Partido Demócrata Cristiano. Las piezas comenzaban a encajar, según el análisis del teniente d’Aubuisson: al revisar el entorno de Cáceres Prendes se llegaba al grupo socialcristiano universitario que, en 1969, se había integrado a ese partido.

Ese grupo ya estaba bajo vigilancia preventiva. Solo era cosa de revisar los archivos y de apretar un poco a los informantes que el sargento Castillo tenía dentro de la universidad. Un par de hora después, luego de que la policía encontrara el Toyota blanco, abandonado en una calle de la colonia La Providencia, Cáceres Prendes era capturado en su casa de habitación.

De inmediato uno de sus tíos, el doctor Julio Adolfo Rey Prendes, que era fundador y miembro de la máxima jefatura de la democracia cristiana, le pidió una audiencia privada de urgencia al presidente Sánchez Hernández, la cual le fue concedida al final de la tarde.

A esas horas, los interrogadores ya habían terminado su trabajo con Jorge Cáceres Prendes. El joven admitió que sí conocía a todos los sospechosos, y no ignoraba que realizaban actividades clandestinas, pero aseguró que del secuestro no sabía nada.

Lo único valioso que el sargento Castillo sacó en claro, además de reconfirmar algunas conexiones entre determinados individuos, fue que Cáceres Prendes le había prestado su auto a un compañero de estudios llamado Carlos Menjívar. Poco después Castillo recibió de sus amigos de la universidad una lista de las personas más allegadas a Menjívar: prácticamente el grupo de secuestradores en pleno.

Quinta entrega: “Un grupo de estudiantes brillantes y cristianos convertidos en secuestradores y asesinos”.